En el año 2005 se ha venido celebrando el cuarto centenario de la publicación del Quijote, toda la intelectualidad mundial le está rindiendo homenaje y

nosotros también, pues aquí podéis ver testimonio de nuestros viajes que han dado como resultado estas aclaraciones tan comprometidas:

Hay algo que no es muy conocido, que puede sorprender a algunos, que os voy a contar..y es...

cómo descubrimos a Don Quijote en Sanabria, lo cual escribimos en la revista de Uceca y en nuestra anterior página web

y aquí va:

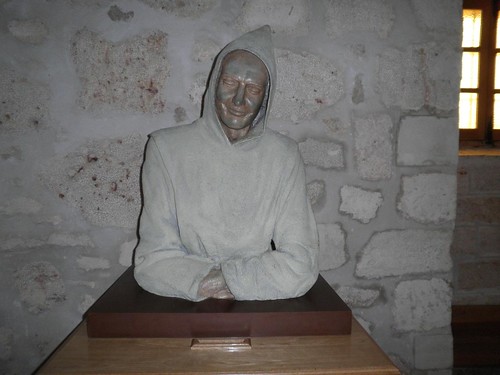

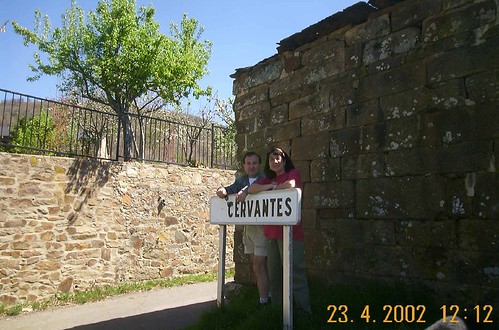

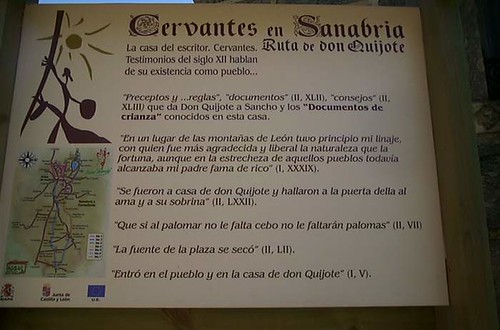

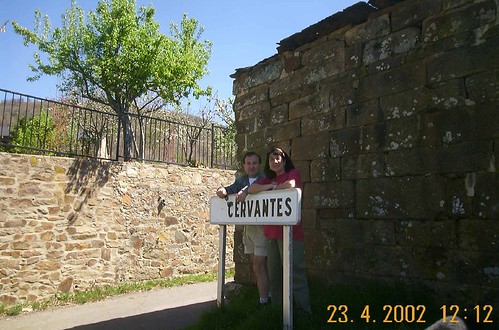

Cerca de Puebla de Sanabria hay un pueblecito que se llama

Cervantes y va tiempo (al menos desde que en 1905 publicara su teoría

Pedro de Prada) que se sospecha, que nuestro insigne escritor,

Miguel de Cervantes Saavedra, hubiera nacido aquí o que aquí estuviera el solar de su familia.

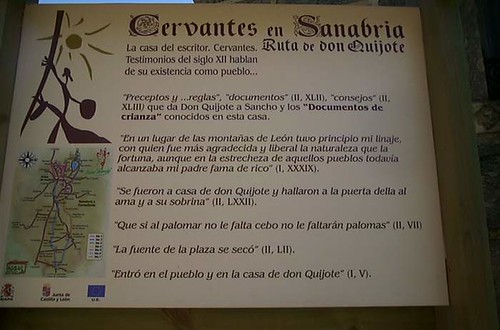

Recientemente, hemos sabido que existe en

la provincia de Zamora, una corriente cultural y turística que promueve la

ruta de D. Quijote en Sanabria.

Este movimiento intelectual se basa en las investigaciones de

Leandro Rodríguez, sanabrés afincado en Ginebra, donde ejerce como doctor en la Universidad. Su investigación ha venido publicándose en más de 10 libros, desde hace muchos años. Actualmente, otras personas han aportado sus investigaciones en varios

Congresos celebrados en el castillo de Puebla de Sanabria, se ha creado una

Asociación y se han colocado carteles en los puntos de interés de la

Ruta de D. Quijote en Sanabria. Sus hallazgos muestran que las rutas descritas en el Quijote coinciden con itinerarios, aldeas, topónimos, zoología y botánica de la región sanabresa.

¿Es que no sabíamos, a ciencia cierta, dónde había nacido D. Miguel? - me preguntaba.

Igual que de D. Quijote se escribe:

“cuyo lugar no quiso poner Cide Hamete puntualmente, por dejar que todas las villas y lugares de la Mancha contendiesen entre sí para prohijársele y tenerle por suyo...”

de Cervantes sólo tenemos una partida de bautismo en Alcalá de Henares. Quizá sea falsa, o de otro Miguel de Cervantes, puesto que presenta, a la corriente oficial multitud de dificultades, a la hora de ajustar la edad del autor, en relación a la que él mismo refiere en sus escritos.

Y es que realmente

sabemos muy poco, no sólo de Cervantes, sino en general, de varios hombres famosos. De algunos literatos sólo conocemos su obra, como es el caso del autor del

"Libro del Buen Amor". De otros, hemos descubierto algo gracias a juegos de lenguaje, que ellos mismos escondieron en sus obras, como los

versos acrósticos que llegaron a desvelar, que el autor de

"La Celestina" era

Fernando de Rojas de la Puebla de Montalbán.

No dejéis de la mano este recurso del escondite en

versos acrósticos... ¡lo utiliza también Cervantes!, como os contaremos al final.

¿Y no dice continuamente el protagonista que viaja por la Mancha?

¿Y no dice continuamente el protagonista que viaja por la Mancha?

La cosa es que el Quijote como todos nosotros sabemos, dice:

"En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme..."

¿Por qué no quiso recordar su nombre? Los investigadores que han creído estas palabras como autobiográficas, han buscado

en la obra, la vida de Cervantes y

en la Mancha, el lugar de su nacimiento, igual que el de su héroe y “alter ego” D. Quijote. Cervantes recomienda varias lecturas de su libro. Y esto es, quizá, lo que nos quería hacer creer el autor,

“en unas primeras lecturas", citando lugares manchegos, pero la obra tiene varios significados, que se van revelando a medida que se investiga en ella.

Si como sospechan Américo Castro, Madariaga y otros, Cervantes tuviera ascendencia judía, debido a la persecución que sufrían en su época, más le valía ocultar su personalidad, emplazamiento de su familia, etc. Sin embargo

daría las claves para que le pudieran entender, aquellos a los que iba dirigido el mensaje, entre ellos

los nobles que le sostenían y a los que pretendía entretener.

Así aludiría a

la Mancha espiritual, patria del judío o del converso, patria más amplia, que la que limitan los lugares físicos del centro de España. En su obra introduce referencias que apoyan la interpretación de

mancha o manchada como ausencia de pureza de sangre. Cuando el pastor

“limpio de sangre”, habla con la cabra, que identifica con Leandra, la llama

"manchada" con doble sentido (libro I, cap.L) Cervantes considera a Dulcinea el soporte y ánimo que precisan las iniciativas de D. Quijote y dice de ella, por boca de Sancho que es también:

"la mejor en salar marranos" (libro I, cap.)

¿puede ser este ideal espiritual, la fuerza para preservar y curar a los llamados marranos en su tiempo?.

Cervantes y Los montes de León en el Quijote

Cervantes y Los montes de León en el Quijote

Buscando esos datos escondidos encontramos el

Relato del capitán cautivo, (libro I, capítulo XXXIX) que dice:

"En un lugar de las montañas de León tuvo principio mi linaje, con quien fue más agradecida y liberal la naturaleza que la fortuna...".

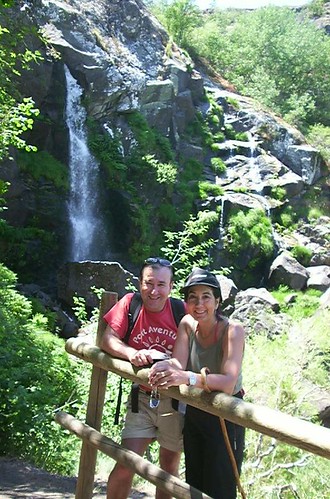

En los Montes de León encontramos una amplia zona con el nombre de Cervantes, corresponde a lo que es hoy parte de Galicia y Zamora. En los Montes de León se ubica Sanabria y Cabrera, donde la naturaleza se adecúa a las descripciones del Quijote mucho mejor que en la Mancha.

El libro de

Guido Rdgz de Lema Marco:

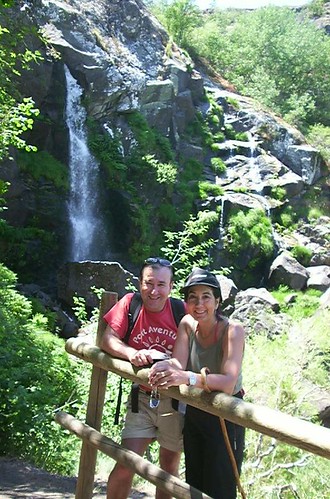

"Flora y Fauna del Quijote" da buena cuenta de ello. Hay en Sanabria continuos bosques para pasar las noches de verano, hay abundancia de castaños, tejos, acebos, grandes cascadas, lagos, precipicios, prados con verde hierba y abundante ganadería estival...

En la época de Cervantes, la sociología y la mentalidad era diferente en el antiguo reino de León de la que había en la Mancha.

En la época de Cervantes, la sociología y la mentalidad era diferente en el antiguo reino de León de la que había en la Mancha.

Incluso en el siglo XVII existían en el reino de León libertades que permitían la presencia de

prados concejiles, como se cita en el libro, en los que:

“D. Quijote tuviera sus pollinos...”

algo impensable en la sociedad manchega sometida a las órdenes militares.

Dos lugares imprescindibles: La Mancha y Sanabria

La Mancha española y D. Quijote están entrañablemente unidos desde y de la mano de Cervantes y nuevas averiguaciones no le restarán importancia ni protagonismo.

No le quitará nada Sanabria a la Mancha, ambas se potencian y se precisan. Conocíamos la paternidad manchega, fuerte y austera y ahora descubrimos una madre naturaleza verde y jugosa, que a todos dejará satisfechos.

No se excluyen, ambas conviven solapadas en el Quijote y en la vida del autor, las dos son

imprescindibles en la comprensión de ambos y por eso

el autor las va combinando y barajando valiente y amorosamente en un juego de coincidencias. Porque en la obra inmortal

los nombres de ciudades o lugares son dúplices.

Es decir, existe un

Quintanar en la Mancha y un pueblo en Sanabria llamado Quintana.

En los

Montes de León está la Sierra Negra, que cita Cervantes alternándola con Sierra Morena.

Hay

en Sanabria las siete lagunas, la Región y Cueva de Montesinos, la Aldonza, pago que pertenece a

“la blanca paloma” o Santa Colomba, patria de Dulcinea.

Existe la

región llamada la Polvorosa, de la que se dice

"puso los pies en Polvorosa" y la

Requejada, de la que es tan próximo el apellido de Alonso Quijada o Quesada o Quejada, ...Y si bien el río, que llama nuestro autor Ebro, aquí se llama

Río Negro, se corresponde mejor con la geografía, en que está

"antes de llegar a Zaragoza", que también la hay en Sanabria, con el nombre de

Sansueña antiguo castro, próximo a Vidriales, del que aclara el autor:

“...a su esposa Melisendra, que estaba cautiva en España, en poder de moros, en la ciudad de Sansueña, que así se llamaba entonces la que hoy se llama Zaragoza” (Libro II, cap.26)

¡Pero, si es muy conocida la ruta de D. Quijote en la Mancha!

¡Pero, si es muy conocida la ruta de D. Quijote en la Mancha!

Con gran cariño, a lo largo de siglos, tal y como el mismo Cervantes profetizó,

las ciudades y pueblos de toda España han porfiado entre sí por apropiarse el lugar de origen del héroe inmortal. Y también como él anunció

no hay venta ni posada que no ostente la gloria de llevar los nombres de estos personajes cervantinos. Y así seguimos encontrando fundamentos para nuevas teorías, porque los nuevos recursos en investigación y en comunicación facilitan nuevas perspectivas y encaminan a extraordinarias conclusiones.

¿Por qué especular nuevas rutas del Quijote?

La ruta oficial manchega fue fijada por deseo real,

¿Por qué especular nuevas rutas del Quijote?

La ruta oficial manchega fue fijada por deseo real, por

T. López, geógrafo de su majestad y J. De Hermosilla, capitán de ingenieros, tan sólo unos 160 años después de la muerte de Cervantes, cuando era bien fácil saber la verdad.

Se tomó el rey muchas molestias:

"para que cesaran multitud de refriegas entre especialistas, que contendían con lugares diferentes, ocasionando confusiones"

según apostilla el proyecto. Parece que, con su autoridad, quería zanjar la investigación que podría llevarle a un terreno resbaladizo. Pero hoy en día prima la libertad y ninguna opción puede ser acallada, si deseamos vivir libres de prejuicios.

El libro del Quijote es ficción en la Mancha y se ajusta perfectamente a recorridos de una jornada veraniega, a caballo, por los caminos de Sanabria, populosos en el reino de León.

El libro del Quijote es ficción en la Mancha y se ajusta perfectamente a recorridos de una jornada veraniega, a caballo, por los caminos de Sanabria, populosos en el reino de León.

Cervantes cita pueblos y lugares de la Mancha española, pero disparatados.

Por ejemplo en la primera salida (Libro I, capítulo II), D. Quijote cuenta que va por el Campo de Montiel y llega a la venta al oscurecer. Allí se sitúa la primera aventura, de la que a continuación nos dice, que ocurrió en Puerto Lápice, a 80 Kms . (Libro I, capítulo II).

Así, a los cervantistas les han costado sudores, antes de declarar, que el desajuste espacio-temporal de la obra es un juego típico del Siglo de Oro y muy específico en Cervantes, lo que también es verdad pero no pone luz. Sin embargo siguiendo este hilo se comprende

porqué se juega al despiste, porque la alternancia de verdad-ficción es la clave

para comprender lo que oculta el autor.

Con el libro del Quijote, caminando por Sanabria...

Siguiendo con el ejemplo de la primera salida, si nos ponemos a hacer viaje, con la compañía del Quijote y salimos del pueblo de Sanabria llamado

Cervantes,

"por el alba", "subimos la cuesta" del pueblo

S. Juan de la Cuesta (nótese lo apropiado de las coincidencias sanabresas: entre topónimos y el texto del Quijote, en cita entrecomillada).

Todo el relato está plagado de coincidencias. Y aún otra: Cervantes publica el Quijote en la imprenta llamada

S. Juan de la Cuesta, en Madrid...

Llegamos a las

"majadas de pastores", que aún hoy en día allí se encuentran, antes de llegar a

S. Martín del Terroso.

"No lejos del camino" existe un lugar llamado

Caraxote, donde hubo una

"venta" en la que pudo haber

"camas" de losas

"de piedra", algo que está documentado como usual en aquel lugar.

Quizá por eso, en ese momento, en el texto podemos leer como D. Quijote hace referencia: al poema de Durandarte y recita:

"mis camas las duras peñas" y el ventero apostilla:

"las camas de vuestra merced serán duras peñas".

A la hora de la llegada estarían recogiendo los

cerdos, que es costumbre, en el pueblo próximo, (que sería S. Martín de Terroso)

sacarlos a vecera en los meses de julio y agosto, a los "rastrojos", como los vio y oyó D. Quijote el cuerno del porquero que los reunía.

Esta primera jornada constaría de un total de 27 Kms entre el pueblo de Cervantes y la Venta de Caraxote, lo que puede ser tramo apropiado para una jornada a caballo.

De acuerdo, que estas sutiles referencias son difíciles de aceptar como prueba, pero cuando visitas el lugar,

disfrutando de la lectura del Quijote en este entorno, se van encontrando en todas las jornadas coincidencias con topónimos y costumbres del lugar. Gracias a la labor investigadora de Leandro, que nos va guiando, podemos ir comprobando cómo se acopla el libro al lugar, jornada tras jornada.

En el Parque Natural de Puebla de Sanabria, donde existe una naturaleza exuberante, de bosques de hermosos robles, arroyos y cascadas, lagos y lagunas, prados y cañadas de pastores, tal como los cita D. Miguel, se han ido marcando con carteles, que hacen referencia a las aventuras y los capítulos, los

Itinerarios culturales, que coinciden en espacio y tiempo con las rutas descritas en el famoso libro.

Siguiendo las jornadas del libro y los caminos sanabreses nos encontramos en el

Sestil de la Sarna, los pastores hablan de alguien que vivió más años que

"Sarna" y como les corrige D. Quijote, repite

Sarna cuatro veces en nueve líneas (Libro I, capítulo XII). Efectivamente, nos encontramos muy próximos al

pueblo sanabrés llamado Sarna....

También descubrimos el

salto de agua de Sotillo y los próximos "batanes" (Libro I, capítulo XX), que aún se recuerdan en la memoria de los lugareños.

Las rutas marcadas en Sanabria se ajustan a la obra con indicaciones muy sutiles:

Las rutas marcadas en Sanabria se ajustan a la obra con indicaciones muy sutiles:

Cuando nos acerquemos al arroyo

Mundeira, que separa el barbecho llamado

Aldonza del molino de

Montesinos, aparecerán frases como la que dice

D. Quijote en el Libro I, capítulo IV:

"Todo el mundo se tenga, si todo el mundo no confiesa que no hay en el mundo todo, doncella más hermosa, que la emperatriz de la Mancha, la sin par Dulcinea del Toboso".

(Hay un cartel de la

Aldonza, pago de la

Sierra Negra, próximo al

pueblo de Santa Colomba, donde los estudios de Leandro sitúan la

aldea de Dulcinea y en cuyo cementerio figuran la mayoría de

apellidos Saavedra.)

Así llegamos al Lago de Sanabria y D. Quijote cuenta entonces la historia del Caballero del Lago, empezando así:

"¿Hay mayor contento que ver, como si dijésemos, aquí ahora se muestra delante de nosotros un gran lago de pez...."( Libro I, capítulo L).

"¿Hay mayor contento que ver, como si dijésemos, aquí ahora se muestra delante de nosotros un gran lago de pez...."( Libro I, capítulo L).

Caminando por Sanabria sientes que estás en el escenario de la obra inmortal, porque las referencias del texto se adecúan perfectamente a una naturaleza exuberante y montaraz.

Y aún hay más...

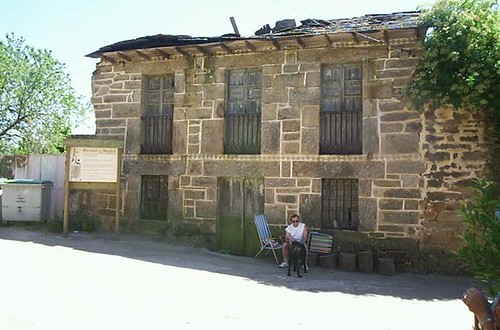

En Las Actas del II Congreso Internacional de Cervantes- El Quijote en Zamora, año 1995,

D. Hermenegildo Fuentes nos da cuenta de un hallazgo muy sorprendente:

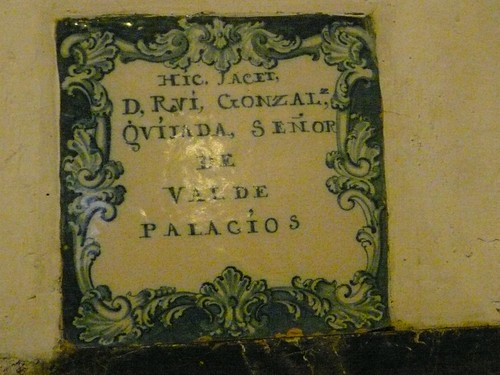

Los versos acrósticos en el Quijote, que anuncian el secreto de la tumba de nuestro héroe:

Justo al

final de la primera parte, (Libro I, capítulo LII) a propósito de los versos encontrados en la caja de bronce,

"donde se da cuenta, entre otras alabanzas, de la tumba de D. Quijote"

parece que no existe tal información. Sin embargo ahora lo sabemos, gracias a

D. Hermenegildo Fuentes, porque se haya sutilmente escondida en unos versos acrósticos, en las sílabas iniciales de varias poesías.

Cervantes nos había dado la clave al escribir:

“Las palabras primeras que estaban escritas en el pergamino...”

y no nos dimos cuenta hasta que Hermenegildo Fuentes realizó su meticulosa investigación. Mirad:

la primera letra de la sexta y última poesía.

son las dos letras iniciales de su segundo verso.

las letras dentro de las poesías.

Buscad con paciencia, (Libro I, capítulo LII) y unid las letras en mayúsculas, encontraréis que se lee: